Cuando a la cf no sabían cómo llamarla

Cuando a la cf no sabían cómo llamarla

La Memoria Estelar

Ángel Torres Quesada

Los turistas franchutes

|

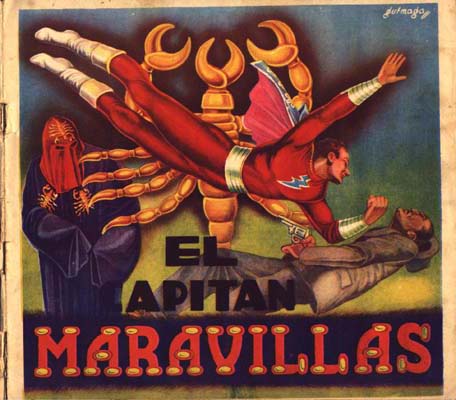

Todos la conocíamos como plaza Viudas, pero según el callejero de la época era la calle García de Arboleya. En realidad una calle, no una plaza; un poco más ancha que las circundantes, pero nada de plaza. Dividía a la calle Virgili, donde yo vivía. Viudas, más conocida así, por eso del ahorro de palabras, costumbre a la que tan dados éramos y somos los gaditanos, empezaba en la calle Navas y terminaba en la calle Sacramento, con sendas y suaves cuestas en cada extremo. La parte que daba a Sacramento era la preferida por nosotros para jugar al fútbol. Allí se podía jugar. No había coches aparcados. La verdad es que en aquellos años no había coches por ninguna parte. Cuando aparecía uno era casi un acontecimiento. En verano no había quien conservara una pelota de goma; el seis de enero quedaba lejos y todas las pelotas y balones ya habían sido destrozados tras muchos partidos. Así pues, cuando llegaban las vacaciones teníamos que reunir dinero para comprar una pelota de trapo. Una peseta nos costaba en el puesto de pipas y altramuces de la señora Pilar, que estaba en una casapuerta, cercana al edificio donde hasta hacía poco se había editado La voz del sur, el periódico de la Falange que un día publicó un artículo que cabreó a los estudiantes no adictos al SEU y hubo algaradas hasta que la Policía Armada las sofocó con un par de cargas en la plaza Viudas y en la plaza del Falla, ésta sí era una plaza de verdad, donde estaba el teatro en que siempre echaban cine. Con una perra de aluminio y magnesio por aquí y otra por allá, siempre conseguíamos comprar una pelota de trapo a escote. A veces teníamos que esperar a que la señora Pilar terminara de coserla, porque no daba abasto. Aquella mañana de verano sólo llegamos a reunir seis perras gordas, gastadas monedas por cuya cara un guerrero galopaba con una lanza en ristre. Yo siempre había creído que era un romano, hasta que un día me enteré de que era un guerrero íbero. En el reverso, claro, estaba el escudo nacional, pero tan gorda habían grabado el águila que parecía un palomo dentro de una caja de zapatos de niño. Aquella mañana no podíamos jugar por falta de balón, y los doce que nos habíamos reunido nos sentamos aburridos en el escalón de la casa que estaba al lado del almacén de papel usado. Como también alquilaban novelas y tebeos, invertimos los sesenta céntimos en lectura. Arrendamos por un rato tres guerreros del antifaz, dos roberto alcázar y un capitán marvel, que empezamos a leer por turnos, apiñados en tres grupos, uno sosteniendo el tebeo y los demás mirando por encima de sus hombros. Dos o tres no sabían juntar mucho las letras y uno tenía que leer en voz alta para que se enterasen. Yo leía el que me había tocado en suerte, el del Capitán Marvel. En aquella aventura el Gran Queso de Bola -como me enteraría mucho más tarde, así lo llamaban los americanos-, volaba a un planeta poblado con hombrecillos orejudos y de piel verde, según la portada, ya que el interior era en blanco y negro, como casi todos los tebeos de la época. Cuando más enfrascados estábamos en la lectura, la placidez de la calle Viudas se vio interrumpida con la aparición de un coche negro y grande. Por allí pasaba un coche cada media hora o así y nos llamó la atención, sobre todo porque tenía una matrícula muy rara, las letras y los números blancos en fondo negro. Se paró delante del garaje, mas bien taller para arreglo de todo, que había enfrente. Dejamos de leer y miramos el coche grande, cuyo motor tosía de forma rara. Bajaron un hombre y una mujer, y luego un niño más o menos de nuestra edad. Nos dimos cuenta en el acto de que no eran españoles. El hecho de que unos turistas llegaran a Cádiz, y sobre todo tan al interior del casco antiguo, era todo un acontecimiento. La verdad es que los turistas eran personajes tan extraños para nosotros como los enanos del planeta al que había volado el Capitán Marvel. Si llegaban a Cádiz no se alejaban del muelle, de la estación del ferrocarril o de la plaza del ayuntamiento. El dueño del garaje-taller se llamaba José. Le vimos discutir, porfiar y hablar por señas con el extranjero. Finalmente José abrió el capó del coche, un poco malhumorado. De algún lugar oscuro del motor salió una humareda y José empezó a mover la cabeza con pesimismo. El coche estaba chungo, nos dijimos; había llegado hasta allí a lo justo, más que agonizante que vivo. Mediante señas, el extranjero explicó a José que tenía prisa, y José, también por señas, intentó decirle que la reparación le iba a llevar algún tiempo. Nos acercamos para ver el coche y a sus ocupantes. Otros vecinos de la calle también remolonearon por allí, llenos de curiosidad; pero las mujeres, que eran mayoría, tenían cosas que hacer más importantes que perder el tiempo mirando a los extranjeros y no tardaron en marcharse, comentando lo raro que hablaban. Soto, el mejor jugando al fútbol de todos nosotros, dijo que eran franceses. No es que entendiera francés, pero había escuchado al hombre decir mercí, una palabra que la había oído en una película de Bob Hope, cuando le dio las gracias a una francesa que vivía en el Cairo, ciudad a la que llegó en compañía de Bing Crosby. Luis Mendoza, el hijo del montañés, que tenía el almacén de ultramarinos en la esquina, comentó que había que ver lo bien que el niño, siendo tan pequeño, hablaba francés. Como si nos hubiera entendido, el chaval empezó a mirarnos con desconfianza, como si temiera que nos lo fuéramos a comer. Su madre estaba nerviosa y miraba a todas partes. No cabía duda de que el barrio no le gustaba. Mientras tanto, José se afanaba en rebuscar entre el montón de cacharros que tenía en el fondo del local una pieza de motor que le sirviera para la chapuza. Alguien dijo que el niñato aquel no debía ser tan listo si no sabía hablar español. No tardamos en aburrirnos de ver a José gruñir mientras trasteaba en el motor del coche. Ya nos había dicho más de una vez que nos largáramos con la música a otra parte, que no le molestáramos. Como sabíamos lo mucho que se cabreaba cuando las cosas no le salían bien, volvimos al escalón, a terminar de leer los tebeos. José no entendía mucho de coches, o eso creímos, pero se las avió para desmontar un cachivache del motor; se lo llevó al mugriento banco de trabajo y empezó a limpiarlo con un trapo la mar de sucio. Cuanto terminamos de intercambiarnos los tebeos, leyéndolos por grupos, Soto los devolvió y regresó diciendo que el Capitán Marvel era un rollo, que para él los chachis eran los de Roberto Alcázar. Es que a ellos eso de ir a un planeta volando no les parecía normal. Mi hermana coleccionaba el álbum del Capitán Maravillas y dije que éste y el Capitán Marvel eran el mismo personaje. Lo que me extrañaba era que el muchacho, Billy Watson, gritaba Satán en los cromos y en la película y en el tebeo invocaba a un Shazán. Un lío. Pocos éramos los que habíamos visto la película cuando la repusieron en el teatro Falla, y empezamos a discutir; unos decían que el Capitán Maravillas no tenía nada que ver con el Capitán Marvel de los tebeos, que tenía cara de idiota y estaba muy gordo, y otros, yo entre ellos, que sí. Ni hacíamos caso a los franchutes ni a los cabreos de José, que no terminaba de arrancar el motor. Uno, creo que fue Mendoza, preguntó qué pasaba en la película. Yo recordaba mejor el álbum de cromos, y empecé a contar cómo Billy Watson, huyendo de un tiroteo entre indios de la India y soldados ingleses, se había escondido en una gruta y un anciano le dijo que se llamaba Satán y le concedía el poder de ser un hombre mayor, capaz de volar y reírse de los tiros que le pegaran los malos. Los que no tenían ni idea de qué iba la cosa me miraron como si hubiera soltado una picardía, como si hubiera dicho joder o me cago en la madre de los franceses. Los que no tenían ganas de escucharme se levantaron y se largaron. Tres se quedaron haciéndome compañía, tal vez porque no tenían otra cosa mejor que hacer, y yo seguí largando lo que recordaba haber leído en el álbum del Capitán Maravillas, hasta que me atasqué y me encontré con que no sabía cómo seguir, porque había olvidado casi todo lo que pasaba después de que Billy Watson se pudiera transformar en el gran héroe vestido de rojo; perdón, de colorado. Fingí interesarme en lo que pasaba en el garaje, pero no coló. Los tres incondicionales querían que terminara de contar qué hizo Billy/Maravillas a continuación. Fueron los franceses los que me libraron del mal trago de tener que confesar a mis amigos que no conocía el resto de la historia. José consiguió limpiar el cacharro al que llamaba el carburador, y también unas cosas de porcelana que él decía que eran las bujías. Cuando el coche de los franchutes volvió a funcionar, nos pareció que hacía el mismo ruido desangelado con el que llegó; pero el francés, que daba muestras de tener muchas ganas de irse, pagó a José con un billete de cien pesetas. Luego gritó unas palabras a su familia y la mujer y el niño subieron al coche. El pequeño francés nos miró desde la ventanilla de atrás cuando aquel trasto enorme y negro arrancó y enfiló hacia la calle Sacramento. José estaba contento. No le había ido mal la mañana. Había ganado en unas horas lo que no ganaba en dos días reparando los cacharros que le llevaban las mujeres. Cerró el local y bajó hasta la tienda de ultramarinos. Por el escaparate le vimos tomar un valdepeñas y pedir al padre de Mendoza que le pusiera un cuarto de butifarra de Chiclana, que aquella semana estaba de venta libre. Volví a casa y busqué en la alacena donde guardábamos los tebeos. Encontré el álbum del Capitán Maravillas; aún le faltaban unos diez cromos, pero mi hermana seguía en sus trece de completarlo. Antes de separarnos, Mendoza me recordó que tenía que contarle qué hicieron Billy Watson y el Capitán Maravillas para vencer a los malos. Tenía que leer el álbum, pero era la hora del almuerzo y mi madre ya me estaba llamando. Lo volví a poner donde lo encontré, para leerlo más tarde.

Por la tarde bajé al despacho. El pan se había acabado, y mi padre, antes de contar el dinero, reunió los cupones cortados de las cartillas y los guardó en una caja de cartón. Miró la hoja del calendario y dijo a mi madre que le recordara que el día siguiente tenía que entregar en Abastos las hojas con los cupones del mes pasado, como hacía todos los meses, invariablemente antes del día treinta. Aunque quedaban varios días, mi padre prefería hacerlo a mediados de mes, para que no se le pasara y no tener que pagar la sanción por la demora. Para no olvidarse, siempre marcaba con lápiz rojo (perdón, colorado) en la hoja del almanaque los días entre el quince y el veinte. Para grabárselo en la cabeza, repitió a mi madre que iría a Abastos el día siguiente; había pensado hacerlo aquella misma mañana, pero había habido un problema en el tiro del horno y le fue imposible. Aquel mes de agosto estaba haciendo mucho calor, y aunque Abastos abría por la tarde, a mi padre no le apetecía darse la caminata hasta la calle Beato Diego de Cádiz. Volví a mi cuarto y busqué en la alacena en que mi hermano guardaba los tebeos y las novelas de La Sombra, Bill Barnes, El Coyote y otras. Para mi sorpresa, encontré un nuevo tebeo, de un tal Carlos el Temerario. Con él y el álbum en las manos, agarré una silla y me senté en el corredor. Carlos el Temerario se parecía a Flash Gordon, pero era más delgado y tenía el tupé más alto. Carlos no viajaba a Mongo, sino en el tiempo. Ya había leído otros tebeos de este personaje, y aunque me gustaban, me costaba un poco entenderlos, sobre todo porque una vez viajó al interior de una moneda en la que aparecía la cara de un presidente americano, el más conocido por mí aparte de un tal Washington. Un hombre con barba llamado Lincoln. El otro tebeo era todavía más raro. No estaba nuevo; mi hermano lo había comprado de segunda mano. Era argentino y contaba la historia de un vendaval que arrasaba una isla, que al final acababa siendo arrasada por una ola enorme. Los únicos supervivientes escapan en una balsa, y cuando se encuentran lejos de su isla, descubren que el cielo está lleno de luces que caen en el mar aún embravecido. No terminaba ahí la historia, ni comenzaba en el tebeo. Conseguí entender que el universo se había vuelto loco y la Tierra estaba siendo bombardeada por cometas y pedruscos. Creo que fue mi primera experiencia con la aventura catastrofista de mi vida. Dejé a un lado el tebeo argentino y me dediqué a estudiar el álbum del Capitán Maravillas, como si necesitara aprenderme una lección para el colegio. No salí a la calle, tan enfrascado me mantuvieron los cromos del Capitán Maravillas; la tarde transcurrió rápidamente; llegó la hora de la merienda y al poco escuché los preparativos para la cena. Arramblé con más tebeos de la alacena y, armando con dos sillas bien arrimadas al alféizar de la ventana que daba al corredor lo que para mí era un quiosco, me puse a jugar a vender y a cambiar tebeos. Tuve que interrumpir el juego para cenar. Sin prestar mucha atención escuché a mi hermana pedir a mis padres que aquella noche toda la familia fuera a ver una película de Jorge Negrete, que ponían en el Bahía, un cine al aire libre situado junto al muelle. Quizá preocupado porque al día siguiente tenía que ir a Abastos, mi padre dijo que no, que tal vez mañana... Todo esto lo conservo en la memoria como si hubiera ocurrido ayer. He olvidado muchas cosas, pero no aquella tarde/noche del 18 de agosto de 1947. Que horas antes yo hubiera leído sin mucho interés una historia en la que los habitantes de una isla sufrían un ataque procedente de los cielos, no lo recordé hasta mucho después. Y tuvieron que pasar muchos años para darme cuenta que viví en una situación que vería en muchas películas de las llamadas catastrofistas. Aquella noche en que yo jugaba a vender tebeos a compradores imaginarios, la del 18 de agosto de 1947, cientos de torpedos y minas almacenadas en el polvorín situado a los pies de las murallas, en extramuros, hicieron explosión, iluminando el cielo de Cádiz y ensordeciendo a los gaditanos con un trueno prolongado. Precediendo al ruido que rompió la quietud de la noche y al desplome de los cristales de la gran montera, una luz intensa penetró por el patio y nos deslumbró a todos. Cuanto sucedió quedó grabado en mi mente, minuto a minuto y hora a hora. Creo que por ello recuerdo tan bién lo que sucedió durante la mañana y la tarde, y la visita de los turistas franceses que acabaron en la plaza Viudas con el coche averiado. A lo que ocurrió esa tarde/noche, los periódicos lo llamaron la Catástrofe, pero para todos los gaditanos sería conocido como la Explosión. Más de medio siglo después, vuelvo la mirada a aquel día y pienso que, sin darme cuenta, intervine como comparsa en una película del género que muchos años más tarde sería denominado catastrófico. En la próxima entrega, cuando termine de contar los sucesos de esa noche y los del día siguiente, seguiré sin saber si fue una comedia esperpéntica o una tragedia. O de ciencia-ficción.  Archivo de La Memoria Estelar |